サイト管理人のブログです。

ブログ

ブログ一覧

花の旅(4月2日~4日、東京と静岡)

花の旅(4月2日~4日、東京と静岡)

靖国神社の標本木

初めて靖国神社を訪れた。参拝が目的ではない。桜の標本木を見るためである。4月2日のことである。この日、気象庁は東京の桜の満開宣言を出した。3月の寒さのせいか全国的に開花が遅れたが、今年一番早く桜の開花宣言出されたのは東京で3月21日のことであった。開花宣言は気象庁が標本木を観察して出される。桜の種類によって開花時期は異なるのでソメイヨシノを標本にする。東京は靖国神社、大阪は大阪城の西の丸庭園のように、都道府県ごとに決まっている。多くの場合、各地の地方気象台にある桜である。

4月2日は日曜日と重なり、多くの人で靖国神社は混雑していた。

境内には、他にも沢山の桜が咲いていたが、目にとまったのは幹の根元から咲いている花びらであった。その生命力に感心した。

九段坂と千鳥ヶ淵

靖国神社界隈の通りには街路樹として桜が植えられている。バスの中から花見をしていると、突然スカイツリーが飛び込んできたので思わずシャッターを切った。

千鳥ヶ淵にの桜も咲き揃い、多くの花見客で賑わっていた。

六義園(りくぎえん)

続いて向かったのは六義園である。関西ではあまり知られていないが、多くの人が入場券を求めて長蛇の列を作っていた。六義園は五代将軍徳川綱吉の信任厚かった柳沢吉保が築いた庭園で、明治になって三菱の岩崎弥太郎の別邸になった。JR駒込駅近くにあり、東京に、こんな広い空間が残っていることに驚いた。

桜は一本の枝垂桜だけで、そこに花見客が群がりカメラに収めていた。翌日の朝、NHKが現場中継をしていた、

園内にはさつきも植えられていた。ひと月後には、楽しませてくれるであろう。スミレが咲き始めていて、春の訪れを感じさせた。

椿山荘(ちんざんそう)

一度は訪れたいと思っていたのが椿山荘である。萩出身の藤田伝三郎が事業を起こした藤田観光が経営しているホテルの庭園である。同じ萩出身の山縣有朋公の庭園であった。一万五千坪の庭園に5千本の樹木が記が植えられている。その名の通り椿が100種類、1000本も植えられている。椿はシーズンが終わりに近づきつつあった。

園内には樹齢500年という椎の木が神木として祭られていた。

桜はいずれも満開を迎えていた。園通閣という三重塔と並んだ桜がひときわ目立っていた。園通閣は元々広島賀茂郡にあったもので、明治になって廃仏毀釈で破壊されそうになったのを移築したお寺である。

庭園の中には秩父山系からの湧き水が出ていて、夏には蛍が飛び交うという。

神田川

椿山荘を一歩外へ出ると神田川が流れている。南こうせつとかぐや姫が歌ったことでも知られている。川沿いに全長二キロにわたって桜が見事に咲いていた。

伊豆高原「さくらの里」

伊豆は東京より温かい地であるからと満開を期待していたが、ようやく咲き始めたばかりであった。伊豆半島東海岸に沿って南下し、伊東温泉を過ぎると大室山がある。その麓に「さくらの里」があった。観光目的で作られたようだ。大室山には樹木はなく、野焼きされたあとであった。

伊豆四季の里公園

当初の旅程では桜並木を観る予定であったが、開花が遅れているということで、急遽「伊豆四季の里公園」に変更された。城ヶ崎海岸にある公園で、はるかかなたに大島を見ることが出来た。花壇に四季折々の花が植えられていた。

下はようやく咲き始めた桜である。海の前方に大島がある。

帰りに店で花の種を買い求めた。

帰りに店で花の種を買い求めた。

三嶋大社

富士山の湧き水がでるという三島には三島大社がある。創建された時代は明らかでないが、源頼朝が尊崇した神社と伝えられている。池の淵にある枝垂桜が咲き誇っていた。

富士山を背景に撮影しようと思ったが、ここからは富士山は見えなかった。下は車窓から見た富士山である。

ここには樹齢1200年という金木犀が生き残っていた。

さいごに駿府城

徳川家康が引退して後すごした駿府城は開花が遅く一本だけ寂しく咲いていた。

目盛入りワイングラスと枡酒文化

目盛入りワイングラスと枡酒文化

「お爺さんも昼寝」

1990年代の終わり、定年まで残り二年という年にドイツのフランクフルトに転勤した。ドイツでの生活を楽しもうと庭付きの家を借りることにした。日本のように、隣家との間に高い塀はなく、隣の庭に咲く花も楽しむことが出来た。

この家を紹介してくれた不動産業者のNさんは、元大関琴欧州をスカウトし、佐渡ヶ嶽部屋に入門させた人でもある。

Nさんは、午後1時から2時の間は庭の芝刈りが法律で禁じられていると注意してくれた。その理由を尋ねると「お婆さんが昼寝をするからだ」という。半信半疑で、レッスンを受けていたドイツ語の先生に聞くと「あなたの理解は半分だけ正しい。お爺さんも昼寝をする。」との答えであった。国の法律か、地方自治体の条例によって、大きな音を出す芝刈り機によって安眠を妨げることのないよう、昼寝の時間を保護していることに驚いた。

近隣同士のお互いの思いやりで話し合いで解決できる問題ではないか。なぜ身近な生活上の問題に、公の機関が介入するのか疑問であった。

「出張手当」

ドイツで暮らしを始めると、日本では考えられない色々な規則に出会った。その一つが出張の日当である。日本であれば各企業が自由に決めている出張手当は、ドイツでは所得税法で一律に決められている。ホテルでの宿泊費は実費請求できるが、食事代は朝食、昼食、夕食別に出張先の都市ごとに細かく決まっていた。規定以上の食事代の支給は所得とみなされ課税対象になる。日本であれば支給される出張手当をどのように使っても会社から干渉されることはない。安いホテルに泊まって、呑み代に充てる。サラリーマン時代のささやかな楽しみの一つであった。

「法律の陰で」

ドイツの人々は法律をよく守る。横断歩道では、車は停止してくれる。駅にゴミは落ちていない。紙屑を落とす人を見かけると注意して拾わせる。電車の中でヘッドフォンから音が漏れると注意する。お互いに注意しあって暮らしているようだった。しかし、人が見ていないところでは法律を守らない。町の中に落書きが多いのはこのためではないか。規則、規則の生活に反抗している姿ではないかと思った。

「メモリ入りワイングラス」

もっと驚いたことは、ワインやビールのグラスに目盛り線が入っていることだった。これは度量衡法で決められているという。店が営業としてワインやビールを客に提供するときは、このようなグラスで出す必要がある。目盛り線に達していなければ、客は店に要求できる。客との間で多い少ないでもめないための工夫かも知れない。しかし、目盛り線の入ったグラスでワインを飲んだが、美味しいという感じはしなかった。

これに比べると、日本はおおらかだ。居酒屋で枡酒を注文すると、グラスから溢れ出た酒を枡で受ける。酒ファンにとってはささやかな楽しみの一つである。ヨーロッパに比べると、どこか温かみのある文化のように思う。

この目盛入りグラスは最近ではEU各国で見られるようになった。写真上は2014年春チェコのプラハで撮影したものである。2月に訪れたキプロス島でも線が入っていた。ドイツの基準がEU全体の基準になったようだ。英国がEUから離脱した理由の一つにEUの官僚主義指摘されている。 このような生活の隅々まで規則や法律で規制するあり方に失望したのではないかと思う。 (高田 忍)

のぶなが

のぶなが

「のぶなが」の名を知ったのは小学校入学前、生家の囲炉裏端であった。生家は琵琶湖西岸の若狭に至る街道沿いにあった。正面には伊吹山が聳え、背後には比良山系の山が迫っていた。村の人々の多くは、その間の狭い土地に米を作って暮らしていた。信長を語ったのは明治20年生まれの祖母である。その昔、酷いことをしたという。しかし、「酷い」内容までは語らなかった。

それから半世紀がたち、定年を迎えた。このことが気になり、郷土の古文書研究家に何か記録が残っていないかと尋ねたが、参考になる様な事は聞けなかった。

その後、信長の側近太田牛一が書いた「信長公記」の存在を知った。それによると、元亀3年(1572年)7月26日、「信長公御下り、直ちに江州高島表、彼の大船を以て御参陣。(中略)高島の浅井下野、同備前、彼等進退の知行所へ御馬を寄せられ、林与次左衛門所に至って御居陣なさる。当表、悉く御放火。」と記されている。

当時、天下統一を目指していた信長は、1570年、姉川の戦いで近江の浅井長政、越前の朝倉義景連合軍を破り、その翌年には比叡山を焼き討ちした。さらに、その後も琵琶湖西岸の高島を支配し続けていた浅井にとどめをさすために火をつけたと思われる。

中世の歴史の研究家によると、火をつけた対象は家屋だけでなく、田畑も焼いたという。7月26日は旧暦で、新暦では8月も終わりの頃になる。収穫間近の米を焼きはらったに違いない。この信長の残虐行為は人々の口から口へと400年もの間、語り継がれてきたのだ。隣国の大統領が歴史と外交を関連させる姿勢には賛同しかねるが、「この恨みは千年経っても消えない」と発言したことは理解できないわけではない。

比叡山の焼き討ちは歴史の教科書にも載っているが、小さな村の出来事までは記録されない。しかも火をつけた行為を「御放火」と尊敬語で表現されるのを読むと、何か違和感を覚える。

一昨年の三月、滋賀県の歴史研究会の催しで、信長が陣を構えたという打下城に上る催しに参加した。60年前に、母と柴刈りに上った所である。その間に、人々の暮らしは大きく変わり、柴はプロパンガスに置き換わった。人が入らなくなった山は、倒木で山道が塞がれ荒れ放題であった。

初めての地中海

初めての地中海

(2017,2,19~2.25)

地中海の島、キプロス島とマルタ島のツアーに参加した。キプロス島は地中海の東にあり、四国の半分程度、人口は87万人、マルタ島はイタリアのシチリア島の南、東京23区の半分の面積に40万人程度の人が住んでいる。いずれも独立国でEUに加盟しており、通貨はユーロである。

二つの島はともに、かつては海底にあって地殻変動で隆起してできた島である。島全体が石灰岩で覆われ白っぽく、青い空と海とのコントラストがきれいである。

地中海から上る太陽は真っ赤で、また空気は澄んでいて、星空も観察でき、オリオン座と冬の大三角形を見ることが出来た。

二つの島は石器時代からの遺跡が残る歴史の古い点で共通している。また多くの民族が往来し支配者も時代によって入れ変わってきた。共通点は大英帝国の植民地であったことだ。そのため、街にはイギリス時代の名残が残っていた。

一つは郵便ポストである。Royal Postと銘の入った赤いポストが今も使われている。日本でも一昔前までは使われたポストである。マルタでは箱形のポストも併用されている。よく見ると投函口が二つあり、一つは国内便(Local)、もう一つは国際便(Foreign)に分かれている。小さな島国ならではのことと思う。

電気のコンセントも英国式で、ホテルでスマホに充電するにはアダプターが必要である。

日本との共通点は車が左側通行であるということだ。日本は鉄道の技術をイギリスから導入されたことから、車も鉄道も左側通行になった。

交通

日本車が多く見られる

システムが共通であるためか、ヨーロッパ大陸に比べると日本車が多く見られた。日本市場では苦戦している三菱車が意外にも多く、見かけないのはダイハツのみであった。

手前の二台は三菱、その向こうの白い乗用車とトラックはトヨタ。(マルタ)

写真下は、とっくの昔に製造しなくなったいすゞの乗用車である。30年以上も昔に、中古車として輸入されたものではないかと思う。今でも走っているのは日本車の性能の良さかもしれない。

このように古い車を長く使用するので、排ガスが問題になる。マルタでは国が補助金を出して排ガス対策の新車購入を推奨しているという。写真はマルタの漁村で見た充電中の電気自動車である。

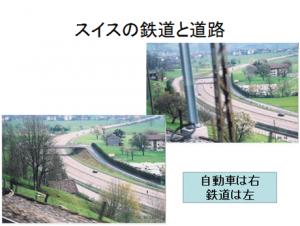

交通システムについて、ヨーロッパには三つのタイプがある。一つはイギリス型で車も鉄道も左側通行である。ヨーロッパ大陸では自動車は全て右側通行になっている。このうちドイツのように鉄道も自動車と同じ右側という国がある。ところが、フランスやスイス、イタリアのように鉄道は左側通行という折衷型もある。大陸を支配したナポレオンがイギリスとは異なる道路のシステムを決めたことによるという。彼の死後、フランスは鉄道技術をイギリスから導入したため鉄道は左側にしたが、車は右のままで変更しなかった。さらに不思議なことは、地下鉄は車と同じ右側を走る。地下鉄は路面電車の延長との考えかも知れない。

下の写真は20年ほど前、スイスで列車の車内から道路を走る車を撮影したものである。

街の中で見かけた看板に面白いものがあった。これはメガネ屋の看板である。上から文字数が増え、小さくなる。視力検査ができるようだ。

下の写真は電気店の営業時間を表している。午前は8時30分から12時、午後は4時から7時。まるで日本の開業医のようだ。ところが開業医の診療時間はもっと短い。午後4時(5時)から7時までである。

閉店中の看板は「Sorry we are CLOSED」である。日本の店はこの英語をよく間違える。営業中は「Open」だから、閉店中は「Close」と勘違いする。営業中は「Come in we are OPEN」の看板がつり下がっていた。

マルタ島では日差しがきついためか、日本の「すだれ」のようなものを日よけに使っている家があった。

地中海に浮かぶ二つの小さな島国は、古代から多くの民族が行き交い支配者も次々に変わった。キプロスは今もトルコとの間に紛争があり、国連の兵士が駐在している。同じ島国である日本はそのような歴史を経ていないことに幸せを感じる旅であった。(髙田 忍)

アメリカの商人(あきんど)

アメリカの商人(あきんど)

アメリカのトランプ大統領は、日本は自動車を大きな船に乗せてアメリカに持ち込むが、日本は閉鎖市場でアメリカの車を買えないようにしていると非難する。たしかに、アメリカでは日本車がよく売れている。写真は15年ぶりにアメリカを訪れたとき、ヨセミテ公園(カリフォルニア)の駐車場で撮ったものである。GMの車が一台あるだけで、他は全て日本車であった。

アメリカの主張に対して、日本政府関係者は1980年代の認識だと反論する。1980年代には日米の間で自動車摩擦が起き、多くの日本の自動車メーカーが北米に工場を作った。自動車部品を作る会社に勤めていた私は、オハイオ州に工場を作る仕事に携わり度々日本とアメリカの間を往復した。工場が完成すると、自動車の町デトロイトに駐在し営業の仕事に携わることになった。

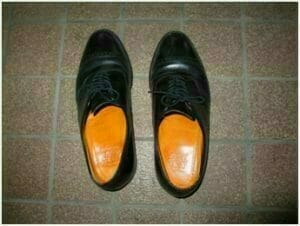

ある時、日本から上司が出張してきた。靴を買いたいというので、大きなショッピングモールの中にある老舗の靴屋に案内した。店の主人は、足のサイズを測り、店に倉庫に置いているいくつかの靴の中から、足にぴったりの靴を選び薦めた。それから一年ほど経った頃のことである。アメリカに来た上司が、もう一度靴屋に行きたいという。履き心地が良いから、さらに一足買いたいという。

店の主人は、一年前と同じようにサイズを測った。しかし、一年前とは少しサイズが違うようだった。主人は、「間違ったサイズの靴を薦めて申し訳なかった。」といって、一年前に支払った代金を返してくれた。店の名はJonston Murphyという。

デトロイト郊外のアパートの近くに洋服屋(テイラー)があった。腕が良いという評判のインド人の職人で、7年間のアメリカ駐在中に何着かの背広を仕立ててもらった。ある年のことである。柄物のシャツを誂えてもらった。出来上がったシャツを見ると、色の具合が注文したものと違うように思った。実際は私の思い違いであったが、テーラーは自分に非があるといって、料金を取らなかった。

アメリカの自動車メーカー、フォードは昨年日本市場から撤退した。それを日本は閉鎖市場だとトランプ大統領に訴えている。フォードは約100年前T型モデルという単一モデルだけを大量に作り消費者の売りつけて大きくなった会社である。それから時代は変わった。消費者の好みも変わった。それに合わせた車づくりが求められている。いくら政治的圧力にたよっても、会社は発展しない。是非、デトロイトの靴屋や洋服屋から「あきんどの精神」を学んでほしい。靴に足を合わせるのではなく、足に靴を合わせる考え方に替えて欲しいと思う。

(髙田 忍)

02/17/2017