サイト管理人のブログです。

ブログ

ブログ一覧

75歳以上になるとこう変わる 健康保険と運転免許証更新

75歳以上の方へ

75歳の誕生日を迎えると、社会生活上これ迄とは異なる扱いを受けることになります。なかでも健康保険と自動車運転免許が大きく変わります

1.健康保険について

(1)加入する健康保険

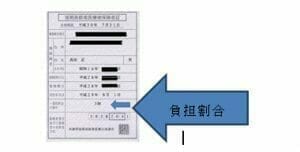

75歳になるまでは、多くの人は国民健康保険か協会けんぽに加入していました。75歳以降は後期高齢者医療保険に加入することになります。これは、だれでも加入が義務付けられる公的な保険です。

被保険者証はこれまでと違って紙の被保険者証に変わります。

(2)保険料

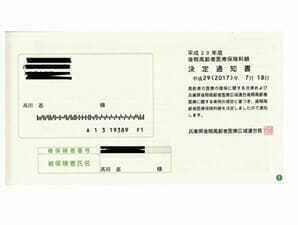

支払う保険料は各市役所から送られてきます。これには、算出根拠や月ごとの保険料の納付金額が書かれています。

(3)高額療養費の上限額

被保険者証には3割負担か1割負担かが記載されています。これは、同一所帯の後期高齢者医療の被保険者全員の住民税課税所得で決められます。

145万円未満が1割負担、145万円以上が3割負担です。

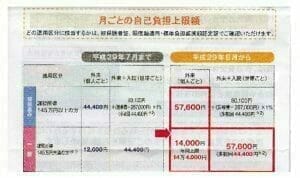

加齢黄斑変性の抗VEGF薬の注射をした場合のように一か月の治療費が高額になった時、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

すなわち、平成29年は8月から1か月の自己負担上限額が1割負担の方は14,000円、3割負担の方は57,600円となります。

例えば、抗VEGF薬の注射をして、3割負担の方が57,600円の請求をされ支払ったとします。同じ月に同じ病院で内科の健診を受けた場合、新たに請求されることはありません。別の病院で支払った場合は、あらかじめ市に届け出た口座に振り込まれます。この手続きを忘れると時効になる恐れがあります。

57,600円という高額療養費を少しでもカバーするために、民間の保険会社の医療保険に加入することを考えている人がいるかもしれません。

テレビなどでよく宣伝しているので、興味があるかもしれません。その場合は、良く検討する必要があります。病名に「加齢」がつくと給付対象にならない保険があります。給付対象になる保険であっても、支払う保険料と受け取る給付金を比較、損得を計算して判断することをお勧めいたします。

2.自動車運転免許について

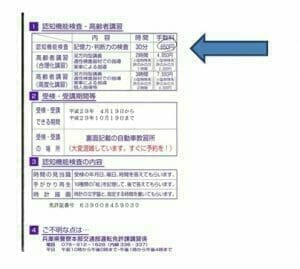

自動車運転免許の更新時のほぼ6カ月前に、各都道府県の公安委員会から「認知機能検査、高齢者講習のお知らせ」といハガキが届きます。今までの高齢者講習(講義)に先立ち、認知機能検査を受けなければなりません。

問題は、この認知機能検査が大変混み合っているということです。ハガキが届いたら直ちにハガキに記載の自動車教習所に電話して予約を取りましょう。具体的には、西宮市のある教習所の場合、予約が取れたのは4カ月先でした。

認知機能検査の後、講習、実技となりますので、あまり時間はありません。

病院の待ち時間

病院の待ち時間

1.二つの病院

75歳になった今、通院している病院が二つある。一つは京都の大学病院である。2010年9月から11月まで前立腺癌の放射線治療を受け、経過観察のために6カ月に一回の頻度で、血液と尿検査を受け、医師から説明を受ける。

もう一つは大阪の民間病院である。定年後痛風に罹った。尿酸値だけでなく中性脂肪やコレステロールの値が高い。3カ月に一回の頻度で血液と尿検査をして医師に薬の処方をしてもらう。どちらも検査内容は同じである。

2.受付から会計までの時間

京都の大学病院は6月2日に訪れた。診察券を読み取り機に入れ受付したのが9時30分で会計が終わったのが12時30分であった。一方、6月22日に訪れた大阪の病院は8時30分に受付し、支払いが終わったのは10時30分であった。同じ検査をしても、一時間の差がある。次のような比較表を作成した。

|

京都の大学病院 |

大阪の民間病院 |

|

|

病名 |

前立腺癌 |

痛風、生活習慣病 |

|

検査内容 |

尿検査、血液検査 |

尿検査、血液検査 |

|

受付から血液検査まで |

45分 |

40分 |

|

血液検査から診察まで |

1時間25分 |

1時間 |

|

診察終了から会計まで |

50分 |

10分 |

3.待ち時間情報

大学病院の時間が長いのは、患者数が圧倒的に多いことが理由の一つである。しかし、会計の計算などは標準化すれば瞬時にコンピュータで計算出来るはずだが、なぜ50分もかかるのか理由が良く分らない。

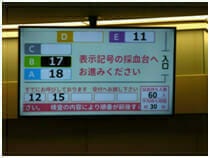

長時間以上に困るのは、この大学病院では患者に待ち時間を知らせる仕組みがないことである。病院に着き診察カードを読み取り機に入れると、パナソニック製の呼び出し機が出てくる。この携帯電話のような機器から、患者ごとにメッセージが届く。「診察室前でお待ちください」「診察室にお入りください」「会計ができました」というメッセージが流れてくる。何分待つのかの情報はない。

驚いたことに、血液検査が終わってもいないのに「診察前でお待ちください」の表示がでた。

4.物理的時間と心理的時間

時間には、物理的時間と心理的時間がある。待ち時間が長いと感じるのは心理的時間が長いからである。あと何分待つのかという情報が与えられると、長時間待っても苦にならない。その間、本を読むなどのこともできる。

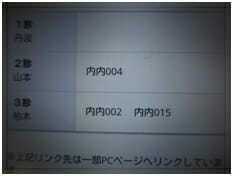

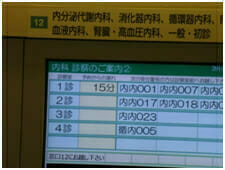

大阪の病院は心理的時間が短くなる様な工夫をしている。段階ごとに待ち時間が分かるようになっている。血液検査室には番号が表示され、待ち時間、待ち人数が表示される。

検査が終わると、次は診察を待つだけである。血液検査のために朝食を抜いてきた。朝食を食べるレストランにも診察番号が表示されるばかりでなく、スマホにも情報が提供される。診察が遅れると「30分遅れ」などの表示が出る。

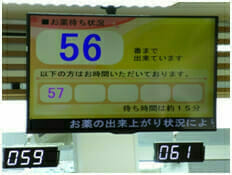

会計も番号表示されるので、おおよその待ち時間を推定できる。

隣接する薬局も待ち時間を表示している。

5.同じパナソニックの呼び出し機

同じパナソニックの呼び出し機を使っている病院が他にもある。他人のiPS細胞を使って加齢黄斑変性の臨床研究をしている神戸中央市民病院である。ここでは、呼び出し機で「Cゾーンでお待ちください」の案内がされる。Cゾーンの待合室には番号表示番がある。そこで待っていると、間もなく「診察室前でお待ちください」の案内がある。確認ボタンを押して、暫くすると「診察室にお入り下さ」となる。問題は確認ボタンを押し忘れると、診察が後回しになることだ。

6.支払った医療費

支払った医療費は、京都の病院が3300円であった。ところが、同じ検査内容でありながら大阪の病院は無料であった。会計に何かの間違いではないかと聞くと、間違いではないという。今月初めに眼科で抗VEGF薬の硝子体内注射で44400円支払っていて、一か月の上限を超えているからとの説明であった。

京都の大学病院では、その日病院のサービス向上に関するアンケート調査をしていた。意見欄に大阪と神戸の病院の例を挙げ、待ち時間の表示をするようにと書いておいた。半年後が楽しみである。

(高田 忍)06/23/2017

これから眼球注射治療をと言われ戸惑っている方必見! 貴重な写真

写真で見て知る 硝子体内注射

1.早期発見、早期治療

パソコンの枠が歪んで見えたのは、3年前の8月27日であった。たまたま予約していた人間ドックの眼科で、一週間後の9月3日には、アイリーアという抗VEGF薬の注射をしていただいた。早期発見早期治療のお蔭で、その後2回の注射を受け安定状態を維持することが出来た。暫く控えていた車の運転も再開し、日常生活に不自由を感じることはなく過ごしてきた。

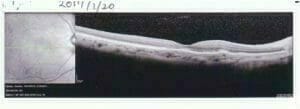

下の断層写真は、発症直後の治療前のものである。

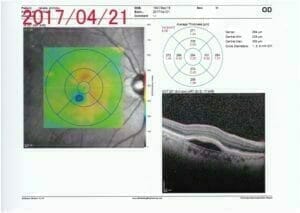

その翌年2015年7月に4度目の注射をしたが、それ以降1年9ヶ月の間は安定状態が続いていた。下の写真は今年(2017年)1月16日のもので、特に異常は認められない。

2.薬の選択

ところが、それから3カ月後に定期検診を受けた際、医師から水(写真の黒い部分)が溜まっていると云われ、発症から5度目の硝子体内注射をすることになった。

注射に先立ち、医師に質問を投げかけた。「一昨年までの注射はいずれもバイエル社のアイリーアであった。このほかに、ノヴァルティス社のルセンティスがあるはずだが、どちらを使うかを決める判断基準を教えて下さい」と。

医師の回答は、特に判断基準はなく自由裁量に任されているということであった。いずれの薬も、患者によって効果が異なるので一定の判断基準はないという。仮に甲という患者にAという薬に効果があれば使い続けるし、効果がなければBに変えるという。要するに基準はなく、試行錯誤で薬の選択が行われるように感じた。

3.注射

医師の了解を得て治療の光景を看護師に写真撮影してもらうことにした。

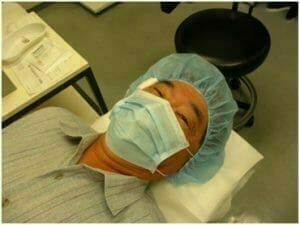

治療室に入った。注射に先立って、麻酔と消毒が看護師によって施された。最初の一滴は目に染みたが、二滴目からは何も感じなくなった。

麻酔と消毒を終え、注射を待っている光景である。

ベッドの上で待つこと20分、医師が手術着を着て現れた。注射の前に、眼に固定枠のようなものがはめられた。

次に医師は注射針を刺す位置を確認する。

注射は一瞬の内に終わる。麻酔をしているので痛みを感じることはない。

術後の消毒をして終了する。

そして固定枠を外す。

治療が終わると眼帯を掛けられた。翌朝までかけておくようにとの注意があった。三日間の目薬が処方された。

4.生命保険の給付金

治療を終え会計に行くと、眼帯をしていたので支払は機械でなく窓口でしてくれることになった。44400円である。これまでは「協会けんぽ」に加入していたので、一割負担の1万数千円で済んだ。昨年75歳になり後期高齢者医療保険に加入したため、1割ではなく3割負担が適用されたのである。

病院の前からタクシーに乗り、大阪梅田にある生命保険会社の窓口に立ち寄った。生命保険の手術特約に加入しているので、給付金の請求手続きをするためである。一昨年までは一回の注射に対して5万円の給付金が出た。一割負担だと、お釣がくる勘定である。

しかし、2016年3月以降の手術から制度が変更になり、給付金が支払われなくなったという説明を受けた。治療費がもう少し安くならないものかと思いつつ、電車に乗り込んだ。

06/03/2017

抗VEGF薬の注射について、なぜ注射? 注射針穿刺位置、注射の深さ、薬剤の量

11/23/2019

近江商人の町を訪ねて

近江商人の町を訪ねて

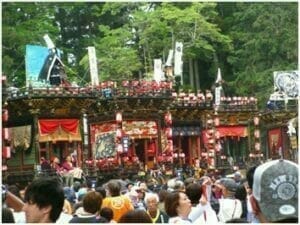

日野祭

日野は、近江八幡、五個荘と並ぶ近江商人を輩出した町である。現在も商社や百貨店はじめ多くの企業が活躍している。

5月3日は日野祭の日である。午前11時に馬見岡綿向神社に16基の曳山が集まった。日野町は滋賀県で唯一残る町で人口22000人である。これだけの人口で16基の曳山を維持する地元の人たちの苦労は並大抵ではないと思った。いずれも1700年代から1800年代に作られた。

曳山には、かつてこの地を治めた蒲生氏郷公や井伊直政、直虎など地元にゆかりのある人の像が掲げられていた。中には天秤棒を担いで行商をした近江商人の姿もある。

近江商人の考え方は三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)といわれ、現代に通じる経営理念である。近江に本宅を置いて関東や東北で商売をしていた。

曳山が神社から御旅所まで向かう本通りに面する家々では「桟敷窓」があった。板塀を一部切り取り、中に桟敷を作って曳山を見る。この土地ならではの光景である。

ある家の中を覗き込むと屏風が飾られ、その前で伝統料理を味わいながら祭りを楽しむようであった。

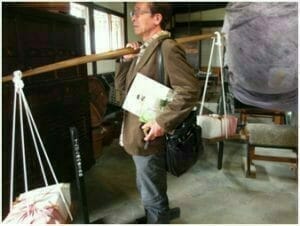

五箇荘

ある商家には天秤棒が置かれていた。近江商人が天秤棒で運んだものは、麻などの商品ではなく商品カタログだという。近江商人は富山の薬売りの様な小売商ではなく、卸商であった。その頃から総合商社の役割を果たしていたという。

近江商人の研究家、小倉栄一郎氏によると、地場産業が早くから発達していた。近江八幡の蚊帳、畳表、日野の塗椀、売薬、五個荘の麻布である。いずれも原料は他国産で、これを調達して農家に内職に出した。内職は分業で行われ、これを製品に仕上げ、問屋が販売するという仕組みが出来た。

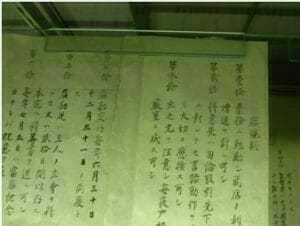

私小説家として知られる外村繁は五箇荘の呉服木綿問屋の商家の生まれである。生家には、家訓が展示されていた。

第一条 業務に勉励し、商店の利益増進を図るべし(売り手よし)

第二条 得意先は勿論、取引先下職に対しても言語動作を慎み大切に応接すべし

外村繁は高校の大先輩である。その作品に昭和31年の真文学賞を受賞した「筏」がある。このほか「草筏」「花筏」がある。生家の門前に花筏が植えられていた。

古い町並みが残され、街の中を流れる川には鯉が泳いでいた。また川には花壇が置かれ、季節の花が咲いていた。

関西の桜巡り

関西の桜巡り

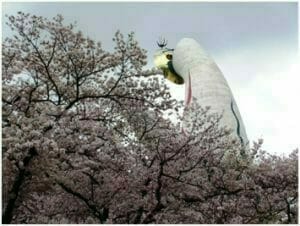

万博記念公園(2017年4月9日)

先週来の雨が上がり、日曜日と重なって大勢の人で賑わっていた。曇り空で、少し物足りない気持であった。

花の丘のチューリップが咲き始め、ここでも多くの人が写真を撮っていた。

西宮・夙川堤の桜(4月10日)

この日は入学式と重なり、孫と撮影する風景が見られた。曇り空で、花の美しさが今一つ引き立たなかった。

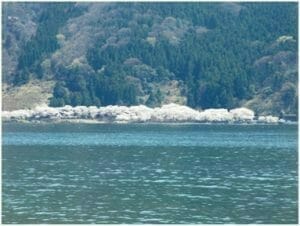

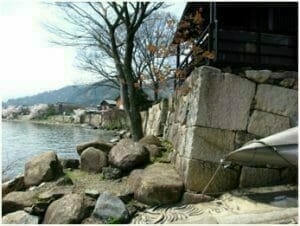

海津大崎(4月14日)

海津大崎を訪ねた。海津大崎は琵琶湖の一番北にある桜の名所である。雲一つなく絶好の花見日和となった。いつもならJR湖西線は大津京でほとんどの乗客が下りるところ、マキノ駅まで混雑していた。

海津には江戸時代に加賀藩の蔵屋敷がおかれていた。日本海の海産物を、大津を経由して京、大坂へ運ぶ物流拠点の一つであった。

駅を出て湖の方へ向かうと大崎が見え、遠くに竹生島が浮かぶ。空と湖との青を背景にした花は見事であった。

江戸時代に築かれた水辺の石垣の景観もよく、いつまでも残したい日本の風景である。