2020年のアーカイブ

GO TO 佐 渡 島

GO TO 佐 渡 島

1.GO TO ト ラ ベ ル

新型コロナウィールス感染の心配で国内旅行を1月以来控えていたが、GO TO トラベルを利用し、11月19日から二泊三日、感染者の出ていない佐渡島(新潟県)を訪ねた。伊丹発新潟行JAL は客室定員130人のほぼ満席で、人の移動が始まったことを実感した。この日、全国の感染者が2000人を超えていた。

新潟港から佐渡島へのフェリー改札口付近の光景で、ツアー客は密集状態である。乗船時間は2時間30分であった。

ツアー参加者にはクーポン券が配布され、地元の酒や海産物を買った。

2.空路、伊丹から新潟へ

伊丹空港を離陸すると、間もなく左へ旋回する。見えてくるのは昆陽池である。古く弘法大

師が彫ったといわれている。下に池にある島は日本列島を象ったものである。

さらに飛行機は左に旋回し北上する。桂川、宇治川、木津川が合流して淀川になる上空を通過する。

まもなく琵琶湖上空にさしかかる。琵琶湖から流れ出す川は瀬田川で、京都府に入ると宇治川となり、他の河川と合流して淀川になる。北上するにしたがい、雲が多くなり琵琶湖大橋より北は見えなくなった。

やがて降下を始め、米どころ新潟、刈り取りの終わった田園を見ながら新潟空港に着陸した。所要時間は1時間であった。

3.佐渡島

面積は沖縄本島に次ぐ二番目で淡路島より広く、琵琶湖の面積より狭い。人口は逆に淡路島の方が多く13万人、過疎化の進む佐渡島は57千人である。

佐渡島といえば、朱鷺、金山を思い出す。

野生の朱鷺は全国に450羽いるそうだ。トキの森公園で人工繁殖が行われている。

関ヶ原合戦の翌年(1601年)金山が発見され、徳川幕府の直轄地、天領となり財政を支えた。石見銀山などから奉行が派遣されたという。江戸、大坂など全国から無宿人、博徒、罪人などが働かされた。労働環境は悪く、4~5年で珪肺にかかり亡くなっていったと伝えられている。一時は全島で10万人、金山関係で5万人いたといわれている。

明治時代に宮内省の所管になったが、明治22年に三菱に払い下げられた。戦後、昭和27

年に廃坑になった。当時の施設が残されている。地元では世界遺産登録を目指している。

金鉱山の出口にあった、紅葉は見事に真っ赤に染まっていた。今年見た紅葉の中では最高であった。

佐渡といえば、忘れてならないのが芭蕉の句である。奥の細道に詠まれている。

荒海や佐渡に横たふ天の河

写真は島の西側で撮ったものである。かなりの波しぶきであるが、まだ穏やかな方だそうだ。

天の川を期待したが、雲が広がり見ることはできなかった。その代わり、19日は月と火星が近くに見えるというので撮影した。上の方にある、かすかにみえる点のような星が火星である。

このほかに佐渡島ならではの光景がある。他の中にある袋はもみ殻で、土壌改良に使われるとのガイドの説明であった。

北半分の島を大佐渡、南半分を小佐渡という。大佐渡の西側には柱状節理という火山性の岩石でできた断崖絶壁が多かった。

4.旅の終わり

佐渡から新潟へは高速線で戻った。所要時間は1時間と少しであった。

新潟港には先に出発し、後から入港したフェリーが停泊していた。その上に虹がかかっていたので、思わず撮影した。

(2020年11月22日、髙田忍)

京都の紅葉

秋の西近江を訪ねて

秋の西近江を訪ねて

NHKテレビが琵琶湖バレーの紅葉が見ごろというローカルニュースを流した。滋賀県に生まれながら、訪れたことがない。

友の会ニュース14号の発送も終わり、一息ついたので紅葉を見に行くことにした。

写真はロープウェイの窓越しの撮影したものである。鮮やかな紅葉というわけではない。むしろ、黄葉という方が適切な表現であると思う山頂に着くと紅葉は見られない。

天気も良く、平日というのに駐車場は殆ど埋まり、他府県の車が多かった。左端の黒い車は船橋ナンバーである。船橋は千葉県である。このほか、倉敷、豊田、熊本ナンバーが見られた。GO TO トラベルの影響なのかもしれない。

少し靄がかかり、琵琶湖が霞んでいたが琵琶湖大橋をとらえることが出来た。

真正面には沖島が見えた。沖島の右には安土城跡がある。

ロープウェイ山頂駅にあるレストランは品数も少なく料金が高い。山を下りて堅田のサイゼリアに入った。堅田はかつて湖賊(海賊に相当)の拠点があった古い町である。新型コロナウィールス対策で、店員に口頭で注文するのではなく、注文伝票に書いてボタンを押す仕組みである。

NHKの大河ドラマ明智光秀ゆかりの地、坂本にある西教寺に立ち寄った。

うっすらと見える山は近江富士ともいわれる三上山である。

西教寺の紅葉は色鮮やかであった。

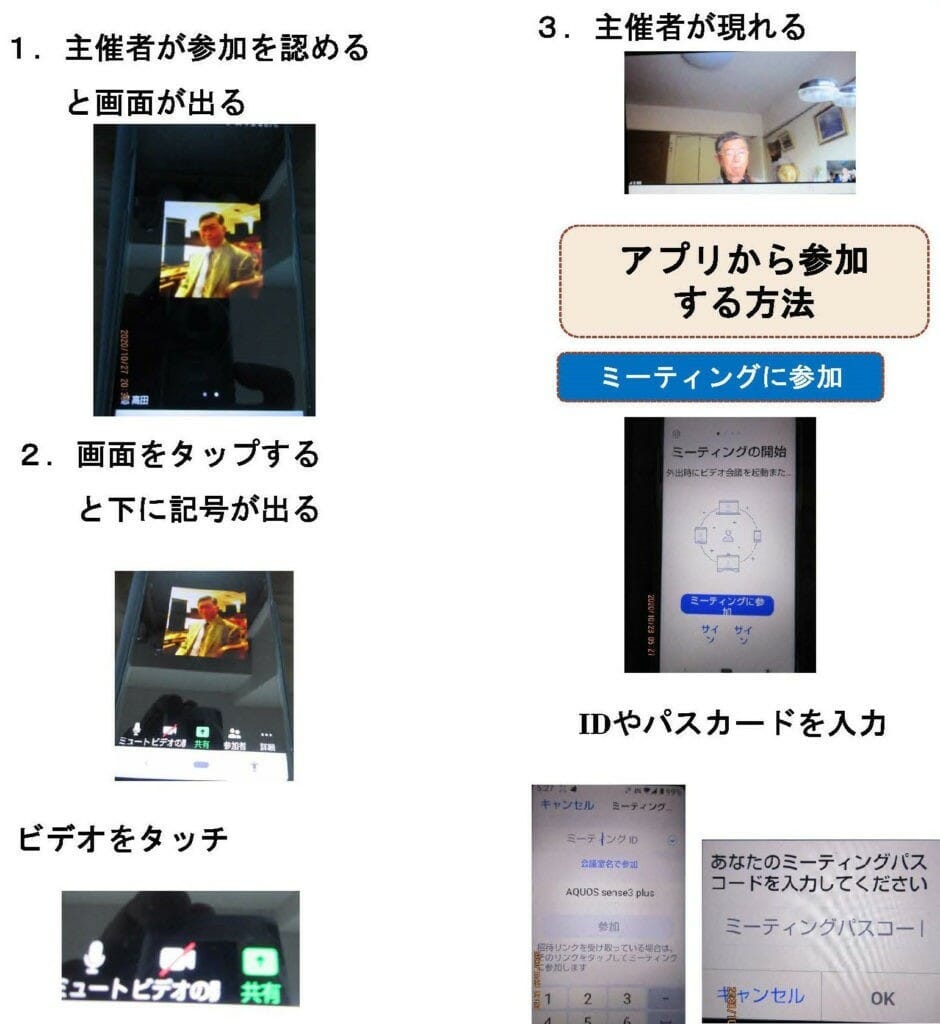

オンライン(テレビ会議)

オンライン(ミーティング・Web会議)

1.オンラインとは何か

最近、オンライン飲み会、オンライン授業などオンラインという言葉を耳にする。

オンラインとはインターネットにつながっている状態を指し、リアルタイムに互いに顔を見ながら会話ができます。

2.必要な物

(1)インターネット回線

(2)パソコン、スマホ、タブレット

機器の特徴

タブレット:画面が大きい

スマホ:電話機能

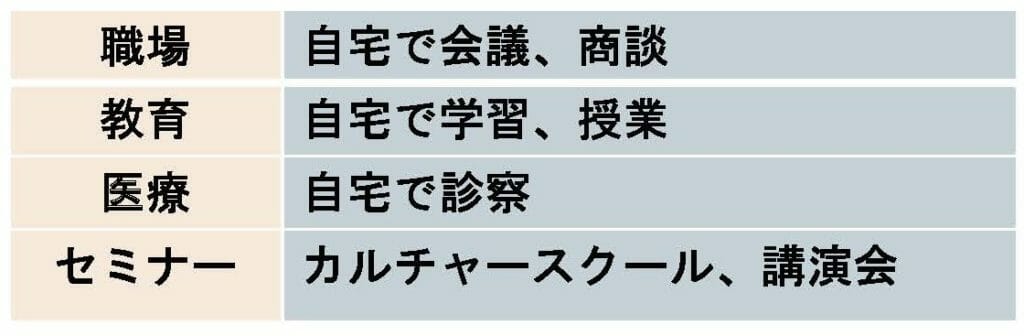

3.なぜオンラインか?→新しい生活様式

4.ビデオ通話のメリット

(1)3密を避ける(コロナ感染防止)

(2)場所はどこでも(Wi-Fi環境があればどこでも可)

(3)遠方の人も参加できる

(4)移動時間が不要

5.サービス

Zoom 個人、ビジネス

LINE 友人、家族

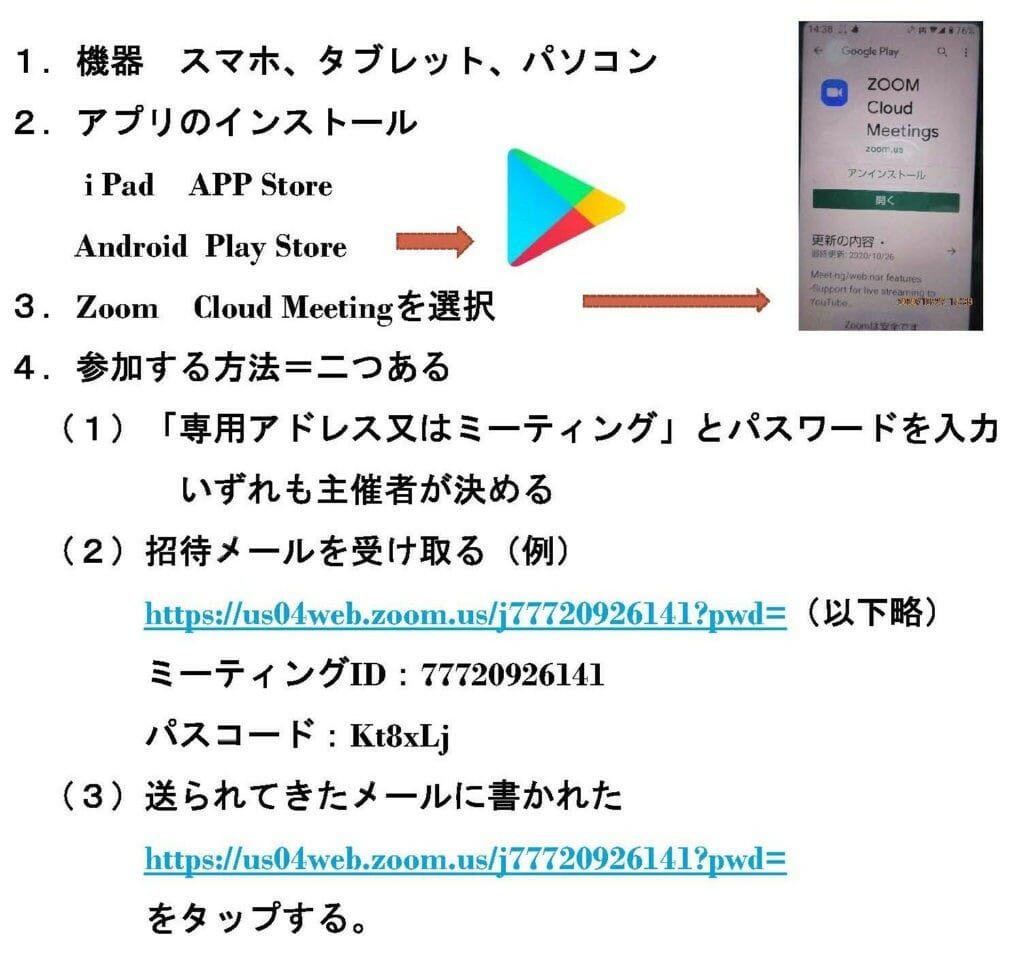

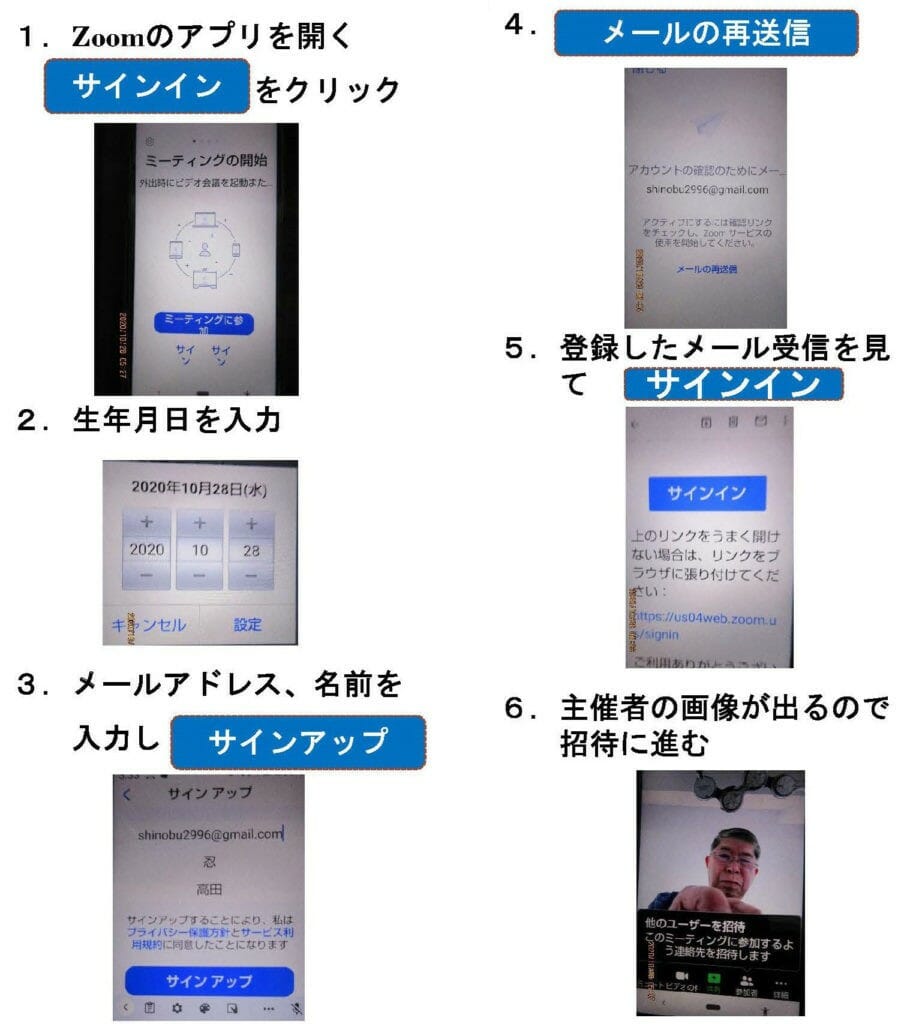

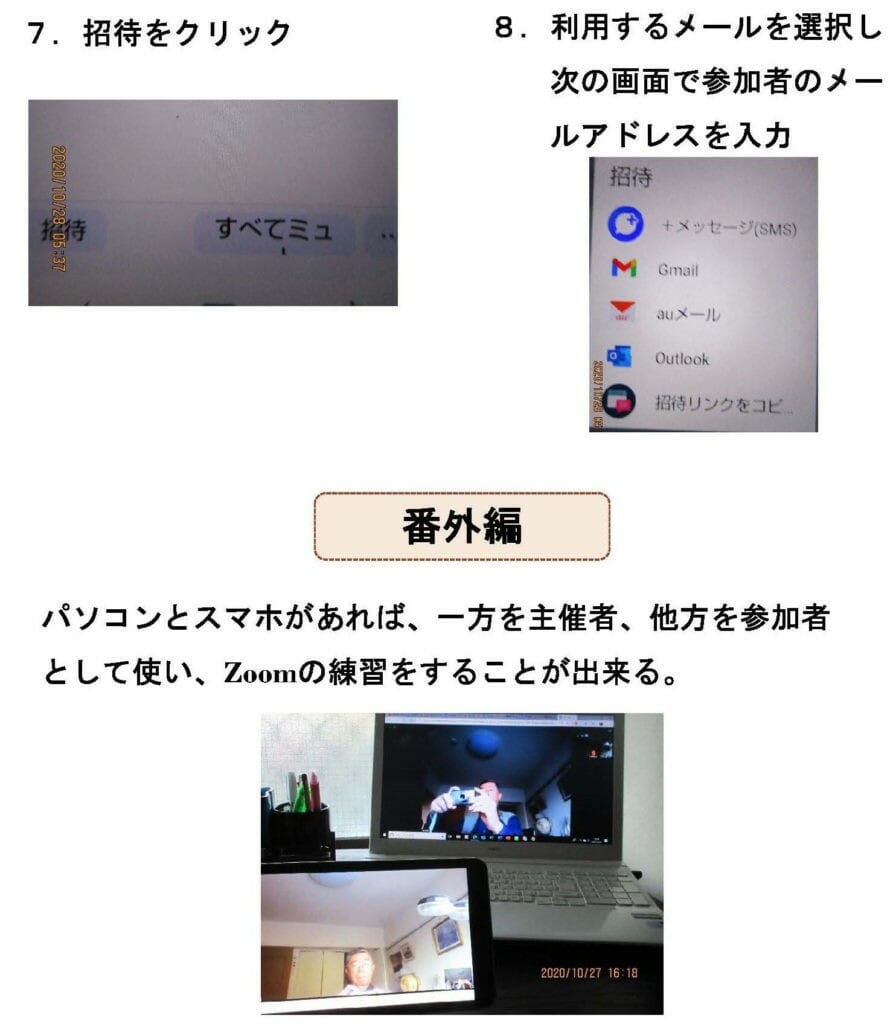

Zoomの利用に必要なこと

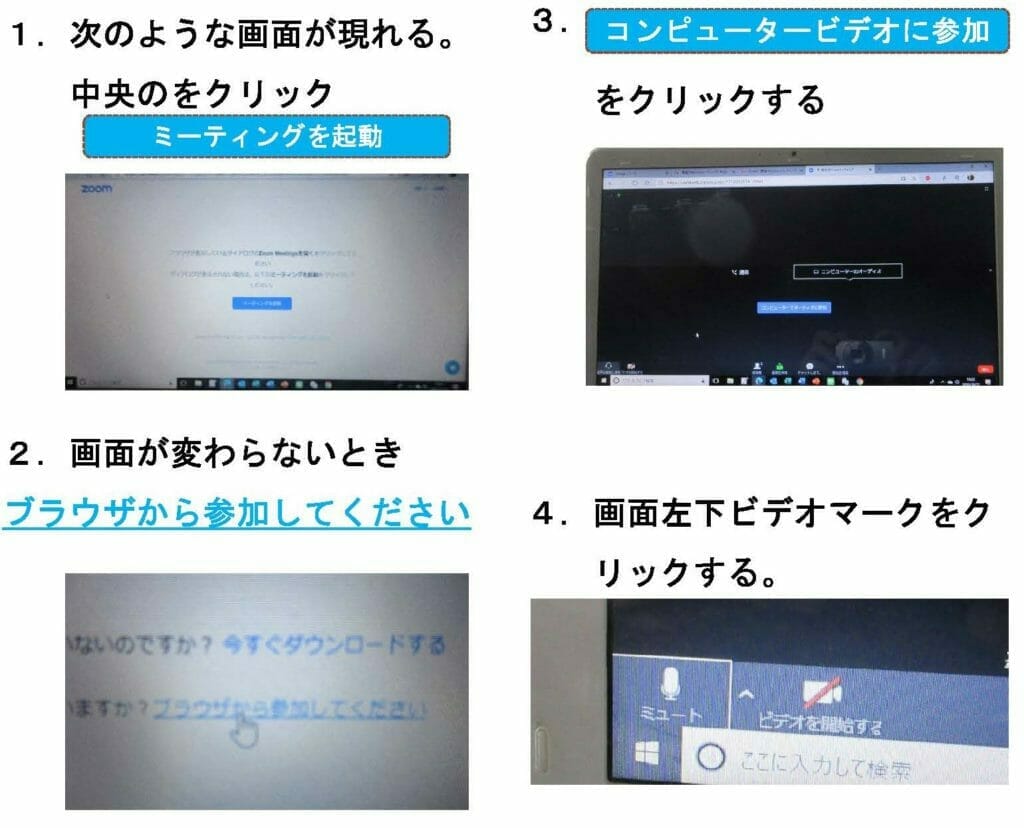

パソコンから参加

スマホから参加

主催者になる方法

アボカド

季節外れの苺

ヨーロッパのタクシー料金の支払い

ヨーロッパのタクシー料金の支払い

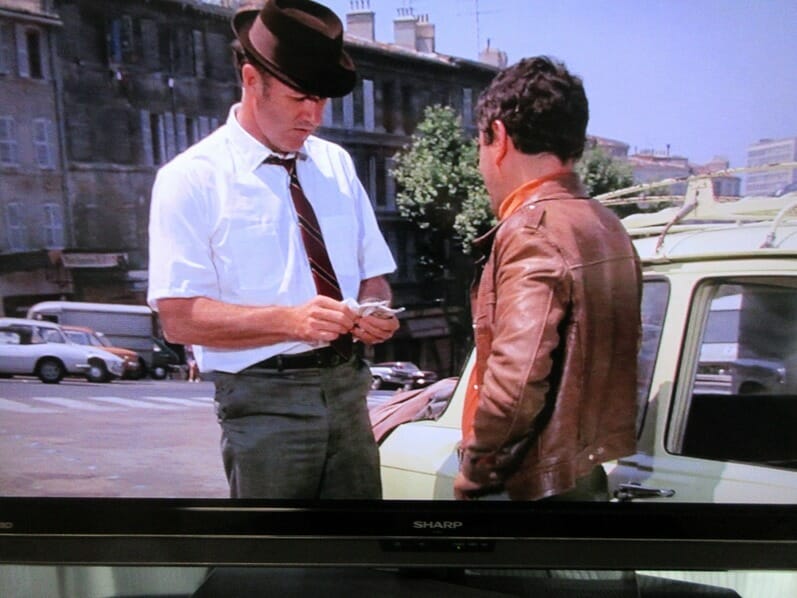

新型コロナウィールスの関係で外出を控える日が続いています。NHKのBSプレミアムの洋画を見て時間を費やしています。先週「フレンチコネクション」という映画を放映していました。麻薬捜査のためにニューヨークからフランスのマルセーユに来た刑事の物語です。写真は刑事が空港から乗ったタクシーの運転手に料金を支払う場面です。

日本では。普通タクシーの料金は車内で行います。ヨーロッパでは、必ずしもそうではありません。20数年前、イタリアのローマへ妻と旅行しました。空港からホテルまでタクシーに乗り、ホテルに着くと運転手が下りてきました。財布をポケットから取り出しました。その頃はユーロでなく、リラでした。インフレで日本円とは異なる桁の大きい料金でした。日本円に換算しながらリラを手渡そうとしたとき、運転手が妻に「ドア」を閉めよと叫びました。一瞬、目が財布から離れ、ドアの方へ視線が行きました。

ホテルで財布の中を確認しまし。空港で両替した額からタクシー料金を引くと、計算が合いません。一瞬、目を離したすきに抜き取られたようです。この映画でも。運転手が素早く抜き取るシーンが写っています。

入会できる人

入会できる人

(黄斑変性症と同等の症状や治療を受けている方)

入会できる方の傷病に対する詳しい言及がなかったため余計な心配や気遣いをさせる場合がありました。この度入会申込欄へ次の傷病を追加明記しました。

患者本人 及び その家族(ご家族だけでも単独参加可能)年齢・性別・国籍を問わない。患者本人か家族の何れか1名の登録で各種講演やイベント等参加できます。

1. 加齢黄斑変性症・黄斑変性症

2. 黄斑ジストマ

3. 黄斑上膜・黄斑前膜

4. 黄斑円孔

5. 黄斑浮腫(網膜静脈分岐閉鎖症、糖尿性網膜症、ぶどう膜炎などによるもの等で黄斑変性症と同等の症状や治療を受けている方)

6. 中心性漿液性脈絡網膜症

上記以外の傷病は、事務局にお問い合わせください。

下駄箱

下駄箱

日本と西欧文化の違い

新型コロナウィールスの感染者数を見ると、日本は欧米各国など西欧文化の国と比較すると圧倒的に少ない。その理由の一つとして指摘されているのが、日本人の清潔好きである。

外出から家に戻ると手を洗う習慣があるのも清潔を保つためである。

外出する機会が少なく、テレビの前で過ごす時間が多くなった。ケーブルテレビでイギリスの刑事物を見て過ごすことが多い。日本とイギリスの生活習慣の違いを見ながら刑事ドラマを楽しんでいる。一番大きな違いは、日本では家の中では靴を脱ぐことである。そのために玄関には下駄箱が置かれている。

ところが、室内でも靴を履くイギリスには下駄箱がない。下の写真は刑事が捜査のために訪れた家の玄関口である。家の中と外には、あまり段差がない。

下の写真は、刑事が靴を履いたまま自宅のソファーの上で寝そべっている風景である。日本では、まず考えられない習慣である。電車の中で幼児が座席に座ると、親は靴を脱がせることが多い。

日本ではなぜ家の中では靴を脱ぐのか。気候を理由にする説がある。日本は高温多湿な気候のため縁の下を作らなければ、床が湿気で湿る。そのため、必然的に外と家の中では段差が出来る。平安時代の絵巻物にも、貴族は床のある家に住んでいた姿が描かれているそうだ。

私の古い生家は、玄関の障子戸を開けると「たたき」があった。そこは土足が許される。家に上がる時に下駄や草履を脱ぐ。小学校までは藁草履で通学した。雨の日は下駄をはいた。汚れた足を洗う桶もあったように記憶している。下の写真は、上がり框(かまち)といわれる。靴を履くようになったのは高校からである。

尤も、外国では常に家の中で靴を履いているわけではない。1992年1月、アメリカのデトロイトに赴任した時、親しくしていた人の家に招かれたことがある。その日は雪で靴が汚れていた。玄関にはスリッパが置かれていた。靴カバーというものもあった。雪の日などは、靴にゴム製のカバーをはめる。家に戻るとカバーを外して生活する。

最後におまけの写真を掲げる。ソファーに刑事が寝そべっていた家の中に置かれていた。時代は1980年代である。日本の家電製品が世界で活躍していた時代でもある。

髙田忍(2020,7,10)