写真で辿る「おくのほそ道」

髙田 忍

今年の2月、今冬一番の強烈な寒波が到来するという日に宮城の松島と山形の蔵王を巡るツアーに参加した。その中に山寺という普通名詞のような寺が含まれていた。山門の中に入ると驚いたことに松尾芭蕉の有名な「閑けさや岩にしみいる蝉の声」の句碑があった。

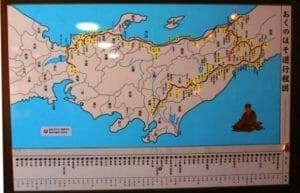

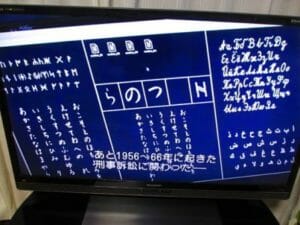

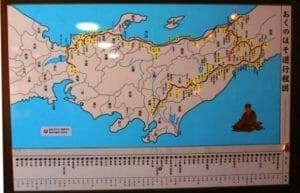

近くに芭蕉記念館があり、館内に入ると、芭蕉が歩いた奥の細道の地図が掲げられていた。地図をよく見ると、かつて訪ねたことのある地と重なり合う。そこで、写真で奥の細道を辿ることにした。

江戸

芭蕉は江戸の上野・谷中に庵を構えていた。

「去年の秋江上の破屋に蜘蛛の古巣をはらひて」旅に出た。

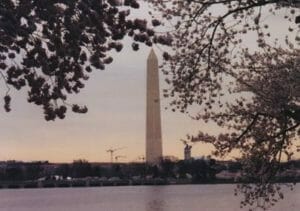

初めて東京という大都会を見たのは1956年春(昭和31年)中学校の修学旅行の時であった。大津から汽車に乗り熱海で一泊し、江の島、鎌倉の大仏と横浜の港を巡り、東京に着いた。国会議事堂を見学し、皇居の二重橋前で記念写真を撮った。

それから60年後再び皇居を訪れた。この時は、二重橋の裏側から丸の内のビルを撮影した。

千住

往春や鳥啼魚の目は泪

芭蕉は旅立ちに当たり、奥の細道に「むつましきかぎりは宵より集ひて、舟に乗りて送る。千じゅと云ふ所にて船をあがれば」と書いている。

浅草付近から船に乗り隅田川を上ったのであろうか。それとも、荒川かは奥の細道からは判断できない。

千住付近を初めて通ったのは,日光へ新婚旅行に行く途中である。職場の上司から学生時代の友人の長女を紹介された。何度かデートを重ね、半年後の1967年11月19日大阪のホテルで結婚式を挙げた。行先は行ったことのない日光を選んだ。大阪空港から羽田まで初めて飛行機に乗った。空港へは両家の両親が見送りに来てくれる時代であった。東京モノレールはオリンピックの年に開通していた。浜松町から上野までは山手線、地下鉄銀座線で浅草へ、さらに東武電車に乗り換え日光に向かった。キャリーカートのような便利なものはなく重いスーツケースを手に持った。

2016年5月、全国赤十字大会に出席する予定でJALの格安チケットを予約していた。ところが2月に発生した熊本地震により大会が中止になった。チケットをキャンセルするよりも初めての鬼怒川温泉へ行くことに変更した。

東武電車日光行き特急に乗り浅草駅を発車した直後に撮影した。スカイツリーが背後に見える。芭蕉が千住へ行くために舟に乗ったのはこのあたりではないかと思いつつ川を渡った。

日光

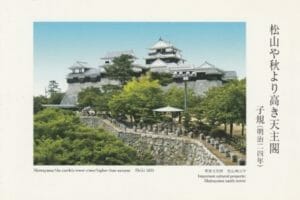

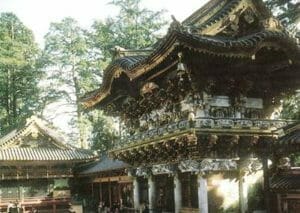

あらたうと青葉若葉の日の光

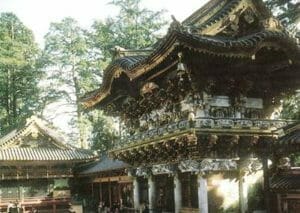

日光へは三度も来ている。最初は新婚旅行の時で、二度目は東京勤務時代に親子三人で、そして昨年ツアーに参加し三度目になった。

新婚旅行の時は中禅寺湖畔の宿に泊まり、翌日バスで戦場ヶ原まで足を延ばした。華厳の滝や東照宮を見た後東京に戻った。学生時代の友人O君と3人で品川のプリンスホテルで食事をした。あくる日4年間学んだ大学も案内し帰阪した。

まだ駆け出しの会社員でカメラを買う余裕はなかった。この写真は絵ハガキで50年以上たっても色あせていない。ハガキ7円の時代である。

芭蕉が東照宮へ来たのか定かではない。奥の細道では二荒山と書かれている。二荒山は男体山のことである。

二荒山

滝

暫時は滝に籠るや夏の初

奥の細道には「廿余丁山を登って滝有。岩洞の頂より飛流して百尺(はくせき)、千岩の碧潭に落ちたり。」とある。

華厳の滝

那須

野を横に馬牽むけよほとヽぎす

田一枚植て立去る柳かな

東京下町生まれ二人の友人の誘いで那須岳に登ったのは大学二年生の時である。このためにリュックと登山靴を新たに購入した。親からの仕送りとアルバイト、奨学資金で暮らす貧乏学生にとっては大きな出費であった。甲子温泉の山小屋というものに泊まるのは初めての経験であった。その後、自分の足でのぼる登山とは縁遠くなった。毎日残業の会社では、登山が出来る時間はなく、また年齢とともに体力も衰えた。この時の登山靴は足に合わなくなり捨てたが、リュックはまだ残っている。

2015年4月18日那須のリゾートホテルに宿泊し、翌日は三春の滝桜を見に行った。写真はホテルから見た那須岳である。水芭蕉などが芽を出していた。

那須岳

福島

早苗とる手もとや昔しのぶ摺

筏も太刀も五月にかざれ帋幟

昭和39年オリンピックの年を迎え、日本は高度経済成長の時代に差し掛かろうとしていた。労働力が必要になり、地方とりわけ東北の中学生が大挙して東京へ働きに出て来た。終着駅の上野は中学生であふれ、これを集団就職という言葉で表現した。その前年、社会学科に進学していた。社会学といっても焦点の定まらない学問で、頭に「労働」とか「農村」とかを付ければ何でも社会学になる。その中に、社会調査という科目があった。毎年5月に行われる大学祭で、4年生有志が共同で一つのレポートを仕上げることになった。テーマは集団就職を選んだ。但し、もったいぶって小難しく「都市流入若年労働者」と名づけ、社会調査をすることになった。

3年の終り頃から準備が始まる。多くの中学生を送り出す福島市郊外の中学校へ意識調査に行った。福島駅からローカル線で西の方へ向かったように思う。具体的な地名は勿論のこと、調査の内容は今ではもう思い出すことができない。

この時、福島大学の学生寮に泊めてもらった。大学の寮の間でお互いに宿泊を認め合うような慣習があったようだ。3月とはいえ東北は寒くて、よく眠れなかったことだけは思い出す。

その当時の学生はカメラを持っていない。写真もない。最近訪れた福島の写真に替える。

三春の滝桜

只見湖

名取

笠島はいづこ五月のぬかり道

今回の松島・蔵王の旅を終え仙台空港へ向かう途中通過した。車窓から撮った写真は名取川である。

名取川

仙台

あやめ草足に結ばん草鞋の緒

ぼくにとって仙台は東北旅行の時に空港を利用するだけの通過都市である。東北一の大都市でありながら市内に入ったことは一度もない。空港の写真だけがある。8年前の津波で松が流され空港も大きな被害を受けた。

仙台空港からみた風景:松林の先に海

松島

芭蕉は松島では句を作っていない。旅立ちの文を抜粋する。

「白川の関こえんと、そゞろ神の物につきて心をくるはせ、道祖神のまねきにあひて取るもの手につかず、もヽ引の破れをつゞり、笠の緒付かえて、三里に灸すゆるより、松島の月先心にかヽりて、住むる方は人に譲り」

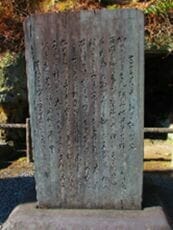

松島の光景を見るのが大きな目的であったようだ。奥の細道の後の方でも「松島」と「象・潟」が旅の目的として登場する。松島を次のように表現している。

「抑ことふりにたれど、松島は扶桑第一の好風にして、凡洞庭・西湖を恥ず」

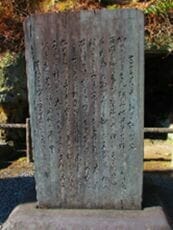

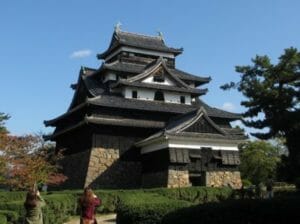

から始めて、湾内の光景を描写している。その部分を記した碑がある。

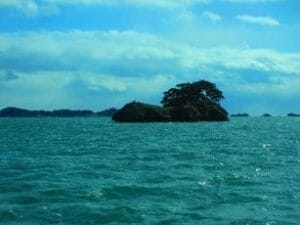

松島には人の住む4つの島を含めて260の島がある。その一部の写真である。

松島や鶴に身を枯れほとヽぎす 曾良

瑞巌寺

芭蕉は松島の後、近くの瑞巌寺を詣でている。句はなく文を残している。引用する。

十一日、瑞巌寺に詣。当寺三十二世の昔、真壁の平四郎出家して入唐、帰朝の後開山す。其後に、雲居禅師の徳化に依りて、七堂の甍改まりて、紺碧荘厳光を輝、仏土成就の大伽藍とはなれりける。彼見仏聖の寺はいづくにやとしたはる。

地元の観光案内書によれば,瑞巌寺は天長5年(828年)慈覚大師の創建と伝えられ奥州随一の禅寺で仙台藩主伊達政宗の菩提寺である。伊達政宗は独眼竜政宗ともいわれる。バスガイドは天然痘に罹ったと説明した。映画では大柄の俳優が演じているが実際は小柄であったそうだ。

平泉

夏草や兵どもが夢の跡

五月雨を降りのこしてや光堂

2016年4月東北の桜を見るツアーには、最終日に中尊寺が含まれていた。日記にはただ一行「中尊寺金堂を見学して仙台空港から戻った」と記されているだけである。写真も撮っていない。このツアーに参加した主な目的は弘前城の桜と太宰治の生誕地金木町近くの枝垂桜を見ることであった。写真がないのはバッテリーが切れたためではないかと思う。

尾花沢

涼しさを我宿にしてねまる也

這出よかひやが下のひきの声

まゆはきを俤にして紅花の花

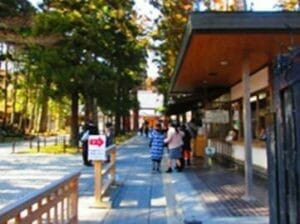

尾花沢の銀山温泉は今回の蔵王、松島のツアーの二日目に組み込まれていた。地元の観光案内には「1741年に温泉地として盛んになる」と記されている。芭蕉が銀山温泉を訪れたかは定かでないが、この記述からすると芭蕉の時代には温泉はなかったと思われる。かつて銀山があったことから銀山温泉と名づけられた。昔の風情のある温泉街で観光案内には「大正ロマンあふれる」と宣伝している。この宣伝文句から、もう一度来るとすれば紅葉の美しい秋に星空が見える時期が一番いいのではないかと思う。冬の季節にあえて泊まるのはいかにも侘しい。冬の雪景色が珍しい中国人観光客で賑わい写真撮影に余念がなかった。

銀山温泉

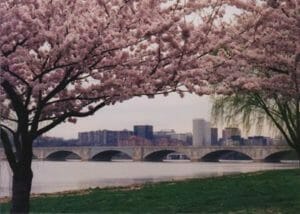

銀山温泉は間欠泉が出る温泉だという。短時間で各地を駆け足で回るツアーでは、蒸気が噴き出す瞬間まで待つ余裕はない。かつて、アメリカで見たイエローストーンの間歇泉は巨大であった。

山寺(立石寺)

閑かさや岩にしみ入蝉の声

この句は高校時代に覚えた句で、芭蕉の句の中では最もなじみのある句である。

山寺に来て、頭の中で描いていた情景と実際に見る景色とは大きく違っていた。芭蕉は奥の細道を歩く時に蝉の声を聞いたのであるから、森の中の平坦な道を歩く姿を思い描いていた。小川が流れ、意識するほどもない程度の岩がある。森の中の木にとまった蝉が静かに鳴き始め、辺りにこだまする。その音が岩に溶け込んでいく。暑い夏も涼しく感じるような句であると。

実際に山寺に来てみると、そこにある岩は思い描いたよりはるかに大きかった。むき出しの岩を見ると、静けさとは程遠いうるさいほどの蝉の声がしたのではなかろうか。山寺ははるか上に建っていた。

実は、この山寺には2015年8月出羽三山に来た時に立ち寄っていることが分かった。まったく記憶から抜けていた。この時、他の人たち山寺のある所まで登って行ったが、その高さに気おくれがして、下で待っていた。もしお寺のある所まで登っていれば、八月の終わりではあったが、夏の最後の蝉の声が聞こえたのかもしれない。

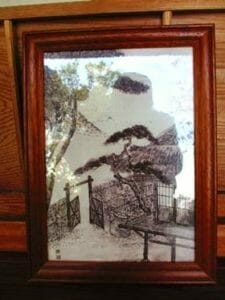

2015年8月撮影

2019年2月撮影

岩

大石田

五月雨をあつめて早し最上川

大石田は山寺から尾花沢(銀山温泉)に向かう際に通過しただけの所である。芭蕉の通ったルートと反対とは反対であった。東北は幾度も旅行地に選んでいるが、残念ながらこれが最上川だという記憶はない。

最上川は富士川と九州の球磨川と並んで三大急流のひとつといわれている。写真は最上川に替えて富士川の急流下りである。

富士川急流下り

出羽三山

2015年8月末、3泊4日で猪苗代湖、裏磐梯など福島県、出羽三山など山形県を巡る旅に参加した。サンダーバードと開通したばかりの北陸新幹線を乗り継いで上越妙高駅でバスに乗った。三日目に出羽三山を訪れた。

羽黒

有難や雪をかほらす南谷

涼しさやほの三日月の羽黒山

羽黒山には見上げるほど高い五重塔があった。芭蕉は「有難や」で始まる句に続いて、地名の由来を紹介している。

延喜式に「羽州里山の神社」と有。書写。「黒」の字を「里山」となせるにや。羽州黒山を中略して羽黒山と云にや。出羽といへるは、「鳥の毛羽を此国の貢に献る」と風土記に侍るとやらん。月山、湯殿を合て三山とす。

五重塔

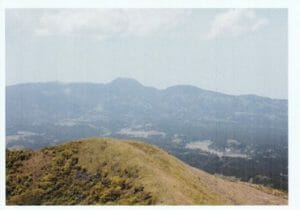

月山

雪の山幾つ崩て月の山

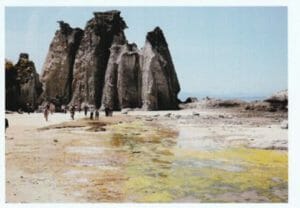

ハイキングコースから見た鳥海山である。

鳥海山

湯殿山

語られぬ湯殿にぬらす袂かな

神社の中は撮影禁止で写真はない。神社の中に滝が流れていて裸足になって歩いた記憶がある。身を清める儀式のひとつであったようだ。写真の山が湯殿山かどうか確信はない。この写真は写りが悪いが。良く見ると赤い鳥居が写っているから間違いない。湯殿山に向かうバスから撮影したものと思う。

酒田

あつみ山や吹浦かけて夕すゞみ

暑き日を海にいれたり最上川

出羽三山を訪れた日は温海温泉に泊まった。翌日、鳥海山に向かう途中酒田を通過した。再び、上越妙高へ戻るときにも通過した。

写真は鳥海山から酒田方面を撮影したものではないかと思う。前後の写真から間違いない。

鳥海山から酒田方面を望む

二つ目の句に登場する最上川は酒田を経由して鳥海山に向かう途中に渡っている。一瞬のことだし、写真もなければ記憶にもない。

象潟

象潟や雨に西施がねぶの花

汐越や鶴はぎぬれて海涼し

鳥海山から望む

写真は鳥海山5合目から象潟方面を撮影したものである。象潟は秋田県「にかほ市」にある。「にかほ」は漢字で仁賀保と書く。ぼくの旧姓仁賀(にが)を含む地名が秋田県にあることは、地理の時間に気付いていた。どのような土地か興味を抱き続けてきた。とはいえ、奥の細道の象潟に関係するとはつゆ知らずにいた。鳥海山から見下ろすと随分景色のいい所であった。

仁賀は全国でも数少ない名字である。琵琶湖の西岸、白髭神社を挟んで南と北にある二つの在所、打下(うちおろし)と鵜川(うかわ)にしか存在しないとされている。

子供の頃、父は明治になって百姓も名字が許されたと教えてくれた。仁賀の名字は、昔この地を治めた戦国武将、仁賀五郎左衛門からもらったのだという。この武将の名は溝口譲二監督の映画「雨月物語」にも出て来るともいう。そういわれると信じるしかない。

父が亡くなった後に、「雨月物語」が大阪梅田の映画館で上映されていることを知り確かめにいった。舞台は賤ケ岳の合戦があった戦国時代の近江である。たしかに二回も「にが」の名を耳にした。

目でも確認しておこうと、キネマ旬報社の映画のシナリオをアマゾンから取りよせた。ところが、仁賀の文字はなく、あったのは丹羽であった。丹羽五郎左衛門のことである。丹羽長秀五郎左衛門は信長に仕えた実在の人物である。戦国の時代に大溝城を治めたという史実がある。キネマ旬報は昭和31年12月10日の発行で150円であった。

それでは、この名字は一体どこから来たのか。興味がふくらむ。インターネットで調べると広島県の三次市とNHK朝ドラ「マッサン」の舞台になった竹原市にその地名の在所があることが分かった。仁賀小学校が三次市にも竹原市にもある。

2014年7月、早速現地を訪ねることにした。三次市では図書館に立ち寄り、郷土史のような本を見せてもらったが、地名以外には何もなかった名字はない。竹原市では郷土史研究家の方にお会いした。「マッサン」の造り酒屋など市内の観光案内をしていただいた後、仁賀という在所にある延命寺というお寺に案内していただいた。女性住職の話によると、昔仁賀藤右衛門という人がいた記録があるという。しかし、現在仁賀姓を名乗ってといういる人はいない。念のため電話帳を調べたがなかった。

もしかすると、戦国に時代に山陽道を通って近江に来た侍がいたのかもしれない。たしかなことは言えない。未だに謎である。

三次市

竹原市

出雲崎

荒波や佐渡によこたふ天河

出雲崎は出羽三山への旅で、山形から妙高駅に向かう途中通過したはずである。佐渡の島へ渡ったことはないが、見たことはある。日本酒の名前にもなっている八海山に登った時にはるか遠くに見えた。登ったといってもロープウェイだが、好天に恵まれかすかに佐渡島が見えた。上の方にうっすらと黒っぽく見えるのが佐渡である。

その後2017年秋、金沢港からクルーズ船に乗り北海道の苫小牧へ向かう途中、朝の5時半頃佐渡の横を通過した。

八海山から見た佐渡

クルーズ船飛鳥から見た佐渡

金沢

わせの香や分入右は有磯海

塚も動け我涙声は秋の風

秋涼し手毎にむけや瓜茄子

あかあかと日は難面もあきの風

金沢へ初めて来たのは学生時代、三年生の時である。目的はゼミの社会調査のために富山のベアリングを製造する会社を訪れることであった。調査に参加した4人が兼六公園に立ち寄り記念写真を撮った。

50年後、再び同じ場所に立った。

何時来たか分る。昭話38年11月8日であった。翌日、東京へ戻る時にニュースで三池炭鉱の爆発事故と鶴見駅列車事故が起こったことを知った。

かねてより、金沢のある加賀藩が何故百万石もの経済力があるのか疑問に思っていた。その後、何度か訪れる内にその理由が分かったように思う。領内には砺波平野の米、五箇山の硝煙、城端の絹、奥能登の塩と炭があった。塩を松前藩に売り昆布を仕入れた。

加賀藩は米を始めとするこれらの産物を上方の京・大坂で売りさばいた。その物流ルートは若狭湾から琵琶湖を経るものであった。

永平寺

五十丁山に入りて永平寺を礼す。道元禅師の御寺也。邦機千里を避けて、かかる山陰に跡を残し給ふも、貴きゆへ有とかや。(奥の細道)

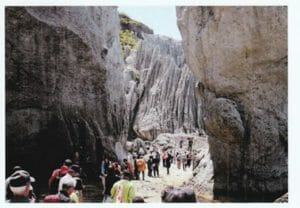

2017年12月11日、東尋坊を訪ねる。嵐のような天気で早々に引き上げた。東尋坊とは恨みを買ってここから突き落とされた坊さんに由来があると説明を受けた。岩は柱状節理で構成され規模は大きいといわれる。

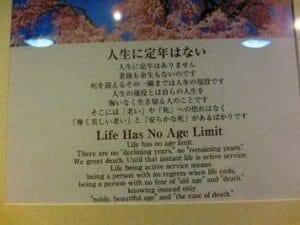

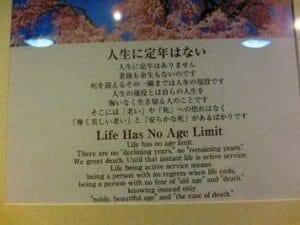

東尋坊の後、永平寺を参拝した。山門をくぐると、階段の多いお寺であった。お寺の中に掲示してある「人生に定年はない」の文句が気に入った。早速、写真に撮った。この気持ちを持ち続けよう。

人生に定年はない

大広間でビデオを流していたので少し時間もあったので見ることにした。三徳六味という精進料理の解説であった。六味とは苦、辛、甘、鹹、酸、淡のことである。

小松

しほらしき名や小松吹萩すゝき

むざんやな甲のしたのきりぎりす

その後金沢の兼六園へ向かう。三度目である。途中「小松」付近で見えた日本海は大荒れであった。

小松付近 : 冬の日本海

敦賀

月清し遊行のもてる砂の上

名月や北国日和定なき

敦賀は特急サンダーバードで金沢や上信越地方へ行く時に通過することの多い駅である。敦賀駅に降りたのはたったの二回しかない。最近では昨年2月ひと筆書きの冬の旅を試みた時である。古くは10年以上前にかつてヨーロッパの玄関口であった港を見に行った時である。そこには、新橋ー伯林間の切符が展示されていた。

敦賀駅から小浜線の方を望む

大垣

蛤のふたみにわかれ行秋ぞ

芭蕉は敦賀から大垣へは北国街道を歩いた。福井県から現在の滋賀県長浜市、米原市を経て岐阜県に入った。途中、戦国時代に織田軍と浅井・朝倉軍の戦いの舞台となった姉川を渡り、近江の最高峰伊吹山を左に眺めながら南へ歩んだ。奥の細道は大垣で終わる。

姉川

伊吹山

大垣は2012年3月、東海道線から樽見鉄道線に乗り換え谷汲駅に向かう時に通過した駅である。2010年1月に前立腺癌と診断され、京大病院でIMRTという放射線治療を受けた。神にすがる思いで西国三十三札所巡りを思い立った。早速、京大病院近くの行願寺から始めた。旅行会社のツアーではなく、電車やバスの公共交通を利用し自分の足で巡ることにした。例外は日本海側の舞鶴や宮津のお寺で、そこへは車を運転して行った。

岐阜の谷汲山華厳寺は三十三番目、最後の参拝となった。満願成就した。しかし目的を遂げたというような達成感はなかった。治療はすでに終わっていたからだと思う。途中から「神にもすがる」気持ちが次第に薄れ、御朱印帳に判を押してもらうことだけが目的になってしまった。まるでスタンプラリーをしているようであった。

谷汲山華厳寺

樽見鉄道

石山 幻住庵

芭蕉は「おくのほそ道」の旅を終えた翌年大津石山の幻住庵という草庵で暮らしたことがある。幻住庵の存在については、高校の教材に幻住庵記があり覚えていた。

石山の奥、岩間のうしろに山あり。国分山といふ。・・・・

蓬、根笹軒をかこみ、屋根もり壁おちて、狐狸ふしどを得たり。幻住庵といふ。

今年3月5日、天気も良く春めいてきたので、幻住庵を訪れることにした。名神高速から京滋バイパスに入り石山で出ると案内標識が目の前にある。右へ行くと石山寺、左が幻住庵である。10分ほど走ると到着し無料駐車場に停めた。木々に囲まれた階段を上がっていくと、そこに幻住庵がある。

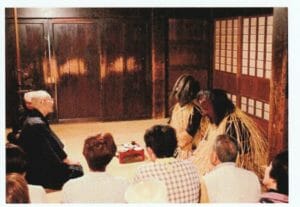

番をしている人が愛想よく「どこから来たのか」と話しかけノート差し出された。住所と名前を記帳した。この人の説明によると、芭蕉は元禄三年(1690年)四十七歳の時、四月六日から七月二十三日まで三カ月半、静養のため幻住庵に入った。

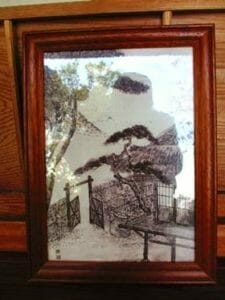

庵は大津市が1991年復元したもので、実際は幻住庵記にあるように「屋根は雨漏りし、壁は落ちて、狐や狸の格好の寝床になっていた」といって、絵を見せてくれた。

今の幻住庵(1991年復元)

雨漏りした幻住庵の絵

伊賀上野

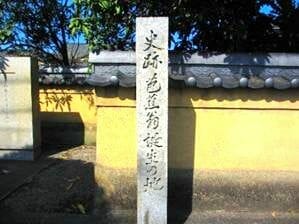

幻住庵を出ると旧東海道の狭い道を通り抜け瀬田の唐橋を渡った。芭蕉の生家は名神高速を経由してほぼ1時間のところにあった。上野赤坂町である。大通りに面していたが、ナビがなければ見つけにくい。喫茶店の駐車場に停めさせていただいた。生家は補修中の貼り紙があり中を見ることはできなかった。土塀は江戸時代からのものに見えたが、建物は昭和時代のようだった。

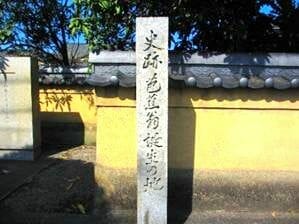

伊賀上野赤坂町の生誕地

伊賀上野赤坂町の生誕地

大坂

大坂滞在中の句

秋深き隣は何をする人ぞ

芭蕉は最期を大坂で迎えた。元禄七年(1694年)十月十二日、御堂筋の旅館「花谷仁左衛門」の離れで永眠した。五十一歳であった。ネットで調べると、大坂に来た理由は弟子の酒堂と之道の争いを調停するためであった。

生誕地伊賀上野を訪れた翌日、3月6日に芭蕉終焉の地を訪ねた。交通の激しい御堂筋の側道と本堂の間にひっそりとあった。大阪市中央区久太郎町3丁目である。地下鉄御堂筋線本町駅で下車、南の方へ歩く。高層道路の下を通り抜け、次の信号との間にある。

気の付く人もなく、花束も置かれてはいない。

芭蕉終焉の地

膳所(ぜぜ)

芭蕉の遺骸は、その日のうちに淀川を船で伏見まで運ばれ陸路、膳所義仲寺・木曽義仲の隣に葬られた。

「旅に病んで・・・」の碑

芭蕉の墓

旅に病んで夢は枯野をかけ廻る

この句は芭蕉が亡くなる前に病中吟と前置きして作った句である。その碑は墓とともに義仲寺の中にある。

芭蕉は生前、「骸(から)は木曽塚に送るべし」と遺言していた。木曽塚とは膳所(ぜぜ)にある木曽義仲の墓のことである。木曽義仲は源範頼・義経の軍勢と戦い惨敗、膳所の近くの粟津で1184年に討ち死にした。義仲の亡骸は当地に葬られた。その後変遷があり、義仲寺と呼ばれるようになった。

幻住庵でいただいた資料によると、芭蕉は遺言に「ここは東西のちまた、さざ波きよき渚なれば、契り深かりし所也」と記している。近江では、琵琶湖のことを単に「うみ」という。水は人の心を和ませてくれる。今では、膳所のこの辺りは「うみ」が埋め立てられホテルや百貨店がある。昔は芭蕉が眠るこのあたりまで、渚があったのである。東の方には近江富士といわれる三上山、西には雪を被った比良山系の山が見える。このような地で安らかに眠りたいと思ったに違いない。

うみと近江富士

うみと比良山系の山

膳所は3年間の高校生活を送った所である。膳所は芭蕉とのつながり近い土地であることが背景にあったのかもしれない。古文の授業では奥の細道が教材のひとつになっていた。この一文を書くにあたり、すぐに幻住庵のことが頭に浮かんだ。幻住庵記の一部も習ったからである。幻住庵のある石山国分も膳所からさほど遠くはない。

母校の前で